: 25 Янв 2010 , Мир глазами науки , том 30, №6

Природа Алтайского края давно и глубоко преобразована человеком. Уцелевшие от антропогенной трансформации участки природных экосистем похожи на разрозненные островки в «море» сельскохозяйственных земель: они образуют своеобразный «архипелаг», невидимый глазу стороннего наблюдателя, но не менее интересный и разнообразный, чем далекие тропические острова. Алтайский край – один из наиболее населенных и освоенных сибирских регионов, во многом остается для ученых «белым пятном». В то же время данные об экосистемах юго-востока Западной Сибири важны для понимания закономерностей устройства и функционирования растительного покрова всей Сибири в целом, а также динамики биосферы в глобальных климатических изменениях. Все это побудило ученых Центрального сибирского ботанического сада СО РАН начать в этом регионе планомерные ботанико-географические исследования

В настоящее время представить себе исходный облик ландшафтов Алтайского края, каким он был до освоения его человеком, довольно трудно, а подчас и невозможно. Монотонный пейзаж сельскохозяйственных полей, с унылой однообразностью прерываемый рукотворными лесополосами, – вот картина, открывающаяся взору путешественника. Ближе к горам Алтая и Салаира пейзаж оживляется, появляются холмы и горы, нередко покрытые хвойным или лиственным лесом. Но большая часть этих лесных массивов неоднократно вырубалась и страдала от многочисленных пожаров. Современная структура и состав сохранившихся лесов отражают в большей степени историю хозяйствования, нежели естественно-исторические условия их формирования. И лишь сравнительно небольшие изолированные участки леса, по разным причинам избежавшие антропогенного воздействия, все еще хранят ценнейшую информацию о естественных лесных экосистемах этого края.

Вероятно, именно эстетическая непривлекательность и кажущаяся простота равнинного Алтая и есть одна из основных причин, по которой исследователи-натуралисты прошлых времен торопились пересечь эти однообразные ландшафты в стремлении добраться как можно быстрее до загадочных гор Алтая и Казахстана. Большинство современных ученых-естествоиспытателей в этом смысле с ними солидарны.

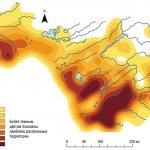

В то же время данные об экосистемах юго-востока Западной Сибири важны для понимания закономерностей устройства и функционирования растительного покрова всей Сибири в целом, а также динамики биосферы в глобальных климатических изменениях. Ведь именно здесь мы встречаем, по крайней мере, два явления планетарного уровня, что хорошо просматривается на космических снимках и мелкомасштабных географических картах территории края. Во-первых, здесь находится значительная часть контактной полосы между Западно-Сибирской равниной и Алтае-Саянской горной областью, во-вторых – самый большой в Азиатской России барьер на пути западного переноса воздушных масс. Эти факты заставляют обратить более пристальное внимание на данный регион, во многом остающийся для ботаников и экологов настоящей terra incognita.

На сегодняшний день растительный мир Алтайского края, несмотря на мощный антропогенный пресс, сохранил свое базовое биологическое разнообразие. Так, местная флора высших сосудистых растений насчитывает около двух тысяч видов (где-то 40 % от флоры всей Сибири), не считая около 300 заносных видов. Многообразие ландшафтов края определило и разнообразие его растительности: вы встретите здесь практически весь спектр сибирских экосистем – от опустыненных степей до субальпийских лугов и высокогорных тундр. Все это побудило ученых Центрального сибирского ботанического сада СО РАН начать в этом регионе планомерные ботанико-географические исследования.

Природа горного Алтая

В Алтайских горах в межгорных котловинах климат с относительно мягкими и снежными зимами, потому что сюда с запада часто проникают циклоны, которые сопровождаются значительной облачностью и осадками, облака защищают поверхность от выхолаживания.

Лето в горах почти везде короткое и прохладное, за исключением межгорных котловин, где оно бывает обычно сухим и жарким со средней июльской температурой около +20 градусов.

В горах Алтая истоки крупнейшей сибирской реки Оби — здесь берут начало реки Бия и Катунь. Они имеют горный характер, вдоль рек узкие, глубокие долины с живописными крутыми склонами. Наполняются реки талыми водами и осадками, выпадающими в летне-осенний период, а в высокогорных районах и водами ледников. Они представляют большой интерес для спортсменов, туристов, они богаты гидроэнергией.

В горах находится красивейшее озеро Телецкое, заполняющее глубокую тектоническую котловину. На влажных западных склонах елово-пихтовые леса с примесью кедра, на более сухих восточных склонах увеличивается площадь сосново-лиственных лесов. Верхняя часть пояса лесов занята кедровым стланником.

Выше верхней границы лесов на высоте более 2000 метров находятся альпийские и субальпийские луга, восточнее заросли субальпийских кустарников, ещё выше начинаются нагорные тундры. Альпийские луга горного Алтая известны яркостью красок пышного и богатого травостоя, они используются, как пастбища.

В горах находятся крупные месторождения полиметаллических руд. Горный Алтай знаменит своим горным медом и мараловодством — разведением благородных оленей, от которых получают панты (молодые, еще не окостеневшие рога), идущие на производство ценных лекарств.

Красная книга

Из 1,5 тысяч разновидностей сосудистых растений Алтайского заповедника, 22 включены в списки Красной книги РФ и 49 в местную Красную книгу. Из растений Красной книги России здесь растут ковыли перистый и залесский, ревень алтайский, 3 разновидности Венериного башмачка, зубянка сибирская и др.

Два вида из 68 млекопитающих заповедника состоят в списках Международной Красной книги. Это алтайский баран горный и снежный барс. Красная книга России включает в свой состав северного оленя и некоторые редкие виды насекомых.

22 вида птиц из 343 входят в состав Красной книги РФ. Среди них черный аист, горный гусь, обыкновенный фламинго, орел-белохвост, степной орел и пр. В Международную Красную книгу вошли 12 видов, среди которых степной лунь, кудрявый пеликан, могильник, белоглазый нырок, орлан-долгохвост и орлан-белохвост, черный гриф, дрофа и др.

Золотое озеро

Телецкое озеро называют жемчужиной горного Алтая, голубым дивом, младшим братом Байкала, алтайцы называют его Алтын-Кёль, что означает Золотое озеро.

О происхождении названия сложены легенды. Одна из них рассказывает о молодом пастухе, который нашел кусок золота и захотел заплатить калым за невесту. Но жадный бай узнал о золоте и решил отобрать его у бедняка. Тогда жених бросил золото в озеро, с тех пор оно так и называется — Золотое озеро.

Максимальная глубина Телецкого озера — 325 метров, по глубине оно занимает четвертое место среди озер России. Оно расположено на высоте 436 метров над уровнем моря, его площадь 223 кв. км.

Его питают более 70 рек и речек, на юге в него впадает река Чулышман, берущая начало из высокогорного озера Джулукуль, на севере вытекает река Бия.

Реки бегут в озеро со склонов гор, образуя многочисленные водопады горного Алтая, падающие с грохотом с отвесных уступов и образующие бушующие водовороты.

На реке Чульче, 8 км от устья, находится самый большой водопад Алтая Большой Чульчинский — Учар, это 150 метровый каскад воды. Вблизи берега Телецкого озера на северо-востоке, на притоке реки Камги находится красивый водопад Большой Шалтан.

Вода падает с отвесных скал, уходящих в поднебесье, затем несется по ущелью среди огромных валунов ревущим потоком. Прекрасен водопад Корбу — поток воды низвергается с высоты 12 метров.

В Телецком озере обитает 13 видов рыб: сиги, хариусы, окуни, ельцы, гольцы, подкаменщики и другие. В глубоководной части встречается маленькая рыбка — телецкая килька, её длина 12 см, масса около 13 г. Большая рыба таймень, достигающая массы более 40 кг и почти 2 метров длины, заходит в углубления мелководных заливов.

Таймень — прожорливый хищник, он съедает всё, что ему встретится в воде: рыбу, водоплавающих птиц, лягушек. Огромной пастью таймень захватывает добычу и удерживает острыми зубами в мощных челюстях, зубы у тайменя расположены двумя рядами, полукругом. Весной таймень плывет на нерестилища к устью Чулышмана. Огромные рыбины медного цвета с огненно-красными плавниками, передвигаются вверх по течению для нереста.

Весь правый берег Телецкого озера и 22000 га его акватории находятся на территории Алтайского государственного заповедника.

Туризм

Алтайский заповедник позволяет вести научные исследования и наблюдения за изменением естественных природных процессов. Цель — оценка изменений флоры, фауны и сейсмического состояния всего региона, а также изучение экосистем Алтая.

Без специального пропуска запрещено находиться на охраняемых участках. Возможны лишь экскурсии туристическими группами, маршруты которых разработаны для ознакомления с природой местности, особенностями экологии и сохранившимися историческими памятниками, представленными курганами, каменными гробницами и древними изваяниями тюркских народов. Самые популярные маршруты:

- водопад Неприступный;

- фруктовый сад и Белинская терраса;

- река Чульча и водопад Учар;

- водопад Баскон;

- зигзаг Чичелганский;

- кордон Кокши;

- перевал Минор и поселок Яйлю.

Имеются и доступные для туристов смотровые площадки у подножия водопадов Киште и Корбу.

Алтайский заповедник

Для сохранения природы Горного Алтая в 1932 году был основан Алтайский государственный биосферный заповедник. Площадь заповедника — 881238 га, протяженность с северо-запада на юго-восток — 230 км, ширина 30 — 40 км, местами до 75 км.

В поселке Яймо, на северо-восточном берегу Телецкого озера, находится база заповедника. Этот наиболее теплый уголок Сибири, единственное место в Сибири, где имеются благоприятные условия для созревания грецкого ореха, винограда, чернослива, абрикоса, яблок и груш.

Более 1400 видов растений растут в мохово-кустарниковой тундре, на высокогорных альпийских лугах, в тайге, на небольших степных участках. В подлеске Прителецкой тайги — непроходимые заросли малины, рябины, калины, черемухи, черной и красной смородины. На каменистых склонах Алтайских гор произрастают крыжовник и вечнозеленый кустарник — рододендрон даурский, местное его название — маральник. Когда цветет маральник, ранней весной, скалы как бы покрыты розово-фиолетовой пеной, которая колышется от ветра, как прозрачное цветное покрывало.

Всюду — от альпийских лугов до степных участков травянистые растения образуют красочный живой ковер, меняющий свои цвета по сезонам года.

Весной цветут белоснежные и ярко-желтые лютики, крупные белые и синие ветреницы, золотистые ослепительно желтые цветы адониса сменяются фиолетовыми полянками медуницы, оранжевыми огоньками жарков — купальницы алтайской.

Воздух на Алтае не просто чистый — когда цветут травы он вкусный, медово-пряный, не надышишься.

Летом цветут красные маки, розовые гвоздики, синие водосборы. В пределах Алтайского заповедника насчитывают до 20 видов реликтовых растений, сохранившихся с давних времен. У самой воды на берегу Телецкого озера на песке, галечниках, а также высоко в горах растет лук, на сухих скальных участках бадан.

Растительный мир заповедника очень богат. 34 вида мхов, лишайников, грибов и сосудистых растений занесены в Красные книги Республики Алтай и России. Более 200 видов эндемиков (не встречающихся более нигде) находятся на территории Алтайского заповедника. Это определяет его выдающуюся роль в охране растительности Южной Сибири.

Предлагаю Вам посмотреть небольшое видео:

Достояние России

Алтайский заповедник является достоянием не только отдельной республики, но и всей России. Только здесь можно наблюдать прекрасное сочетание горного пейзажа и живописных низменностей. Нигде больше не существует подобного рода красоты и совершенства дикой природы.

Здесь самый чистый воздух, самые высокие горы, самые красивые животные и самые полезные растения. Если детально изучить карту мира, то можно точно убедиться в том, что подобия Алтайскому заповеднику в мире больше нет.

Огромным удовольствием будет посетить с целью ознакомления и исследования любую из природных зон: заповедников или заказников, будь-то «Лебединый», «Катунский», «Кулундийский» или «Тигирекский». Каждый кусочек этой живой земли пропитан историей и невероятной любовью ко всему живому.

Посещение каждого заповедника вполне возможно туристами при договорённости с администрацией. Экологический туризм — новое направление прекрасного и полезного времяпрепровождение, а впечатления от подобного путешествия останутся на всю жизнь.

Природа Алтая полна чудес и невероятных открытий. Заповедник Алтайского края завораживает своей непредсказуемостью и горно-таежными ландшафтами. Увидеть такую красоту должен каждый хотя бы раз в жизни.

Плато Укок — Затерянное место силы

Укок — плоскогорье на крайнем юге Республики Алтай, на стыке государственных границ Казахстана, Китая, Монголии и России (Большая часть плато Укок является пограничной зоной). В целом Укок является реликтом высоко приподнятой холмисто-западинной и грядово-западинной поверхности выравнивания с преобладающими абсолютными высотами в 2200—2500 м, над которой в среднем на 500—600 м возвышаются горные хребты.

Максимальной абсолютной отметкой высоты горного обрамления плато Укок, является гора Куйтэн-Уул, прежде именовавшаяся Найрамдал. Высота Куйтен-Уул достигает 4374,0 м. Гора Куйтэн-Уул является после Белухи второй по высоте вершиной Алтайских гор.

Морфологический облик Укока позволяет отнести его к плоскогорьям или нагорьям (по мнению географа А. Н. Рудого). В неспециальной и популярной литературе территория Укока чаще всего обозначается термином «плато».

Монгольское «ухэг» — буквально «удлинённый шкаф», «ящик»; «массивная гора» или крупная возвышенность с плоским верхом. По устному свидетельству С. Умурзакова, «укок» в киргизском употребляется для обозначения плосковерхих гор, то есть плоскогорий.

Южная граница плоскогорья Укок проводится по линиям водоразделов хребтов Сайлюгем (западного окончания), Табын-Богдо-Ола, Южный Алтай. С севера Укок ограничен южным подножьем Южно-Чуйского хребта, по тальвегу р. Джазатор до устьевой части долины р. Коксу-Аргутская (Самахинская котловина).

В южной части плоскогорья находится Природный парк Укок.

Плато Укок является сакральным местом силы для алтайцев, монгольских и китайских буддистов. Там расположено свыше 150 археологических памятников и курганных захоронений различных хронологических периодов.

Больше об археологических раскопках на Алтае можно узнать из статей известного Российского археолога, доктора исторических наук — Натальи Викторовны Полосьмак. К примеру:

Н.В. Полосьмак «Стерегущие золото грифы» (Ак Алахинские курганы) https://kronk.spb.ru/library/polosmak-nv-1994-0.htm

H.B. Полосьмак Жизнь и смерть пазырыкцев Укока: https://kronk.spb.ru/library/polosmak-nv-2006.htm

В 1998 г. большая часть территории плоскогорья Укок вошла в почётный список Всемирного наследия ЮНЕСКО, она пользуется особым вниманием ученых, на ней исключена промышленная и хозяйственная деятельность.

Общая информация

Данный субъект России находится в составе Сибирского федерального округа (юго-запад). Граничит он с Казахстаном, Кемеровской и Новосибирской областью, Республикой Алтай. Административный центр – город Барнаул.

В состав региона до 1991 входила и автономная область Горно-Алтайская, однако в настоящий момент она является самостоятельным субъектом РФ.

Ниже более подробно представлен Алтайский край. Природа края, история ее развития интересуют многих, приезжающих сюда туристов и путешественников. На сегодня в регионе проживает около 120 народностей. Больше всего – русских (93,9%). Хорошо представлены здесь также украинцы, немцы, казахи.

Реки

Водные ресурсы в регионе представлены как подземными, так и поверхностными источниками. Самые крупные реки Алтайского края: Обь, Катунь, Бия, Чарыш и Алей. Общее их количество вместе с мелкими водотоками насчитывает 17 тысяч. Озер здесь около 13000, самое большое из которых – Кулундинское (площадь – 728 кв. км).

Река Обь – основная водная артерия. Образуется она слиянием двух рек: Катуни и Бии. Протяженность её составляет 493 километра. Следует отметить, что бассейн этой великой реки занимает площадь, равную 70 % всей территории края.